В самом начале эпопеи «Лезвие бритвы» выдающийся автор Иван Ефремов описывает захватывающее событие, произошедшее в Петрограде в 1916 году – выставку знаменитого художника и ювелира, мастера самоцветов Урала, Алексея Козьмича Денисова-Уральского. В своих словах он показывает атмосферу, царившую в гардеробной, где суетливо двигались слуги, уступая дорогу прелестным дамам, облаченным в роскошные платья. В воздухе витал легкий шлейф французского парфюма, создавая ощущение, что выставка достигла значительного успеха.

Газеты «Речь» и «Петроградские ведомости» высоко оценили это «патриотическое искусство», и посещение выставки стало не просто модным, а обязательным для посвященных в столичную жизнь. Каждая комната была украшена стеклянными витриною, где были выставлены изысканные скульптурные группы, тщательно вырезанные из высококачественных уральских самоцветов. Переливы этих камней без труда создавали уникальное свечение, не зависящее от капризов времени и темноты окружающего мира...

Изумительное мастерство камнереза вызывало неослабевающее восхищение, не меньше, чем редкость камней, из которых были изготовлены эти фигурки.

Миниатюры становились символическими проекциями воюющих сторон – как союзников, так и противников России в контексте Первой мировой войны.

Белый медведь, Sculpted из лунного камня, бережно охранял трехцветное знамя, выполненное из ляпис-лазури, красной яшмы и мрамора. Две свиньи с лицами, вырезанными из родонита, олицетворяли императора Австро-Венгрии и турецкого султана Абдул-Гамида, тащившие за собой воробья из черного шерла с усами кайзера Вильгельма Второго. В этом восхитительном ряду выделялся золотисто-желтый британский лев и элегантная фигура девушки, представлявшей Францию. Государственный русский орел из горного хрусталя, обрамленный золотом и поведенный крупными изумрудами вместо глаз, завершал этот великолепный ансамбль. А Козьма Крючков, изображенный с пиками, поражающими немцев, стал особенно ярким финалом для этой коллекции, словно сам писатель запечатлел их в своем повествовании.

Эти скульптуры действительно представляют собой не просто продукт творческого воображения Ефремова. Вдохновение для создания произведений черпаемого из реальной жизни — это настоящие работы А.К. Денисова-Уральского, которые мастерски были описаны писателем, соединяющим историческую правду с художественным вымыслом. Двенадцать шедевров из серии «Воюющие державы» и другие шедевры этого великолепного художника по камню с 1932 года бережно хранятся в Пермской государственной художественной галерее. На минувшей выставке в Брюсселе, которая проходила в рамках фестиваля «Европалия», широкой публике был представлен уникальный взгляд на эту коллекцию, прошедшую под патронажем Президента России Владимира Путина и короля Бельгии Альберта II в 2005 году.

Впервые все произведения Денисова-Уральского из пермского музея были опубликованы в выставочном каталоге, поддержав исследование камнерезного искусства знаменитого мастера. Алексей Козьмич Денисов (псевдоним — Уральский), появился на свет в 1864 году в Екатеринбурге. Его псевдоним говорит сам за себя — он происходил из семейства уральских мастеров и отечественных кустарей. По воспоминаниям Н.Н. Серебрянникова, директора Пермской художественной галереи, отец мастера, занимавшийся камнерезкой, был человеком скромных средств, вынужденным обеспечивать большую семью.

Следуя семейным традициям, Алексей Козьмич зарекомендовал себя как мастер рельефного искусства, активно участвуя в выставках как на отечественной, так и на международной арене. Его работы были представлены в Москве в 1882 году, затем в Екатеринбурге в 1887 и в Казани в 1890. В 1888 году на выставке в Копенгагене он был удостоен Диплома Скандинавской выставки, а в Париже в 1889 и 1895 годах получил Почетный отзыв и Почетный диплом за свои декоративные роли и организацию кустарного отдела.

Мастер, с горячей преданностью относящийся к родному Уралу, создавал так знакомые для региона минералогические композиции и работал в уникальном жанре рельефных икон, где живопись переплеталась с работой по камню. По словам Серебрянникова, Денисов-Уральский находил большую поддержку в дружбе с известным писателем Д.Н. Маминым-Сибиряком, который посоветовал ему продолжить обучение. Мастеру удалось провести три года в рисовальной школе Общества поощрения художеств в Санкт-Петербурге, после чего он активно писал пейзажи родного края, восхищаясь чарующими природными красками Урала.

Вернувшись в Екатеринбург в 1896 году, Алексей Козьмич стал активным участником Общества любителей изящных искусств, которое только начинало свою деятельность. «Он регулярно посещал их культурные вечера, проходившие раз в неделю, на которых демонстрировал свои художественные навыки — рисовал жизнерадостные шаржи, создавал быстрое наброски, делился увлекательными историями из своих путешествий по Уралу».

Денисов также взял на себя организацию художественных выставок в рамках Общества и активно руководил его художественным отделом. Первая подобная выставка состоялась в 1896 году, и в последующие годы в залах Благородного собрания проводились подобные мероприятия, собирая все больше людей. Мастер сам занимался расстановкой экспонатов, общался с посетителями и делал пояснения. «В Екатеринбурге его знали все: от старейшин до детей, — его яркая и колоритная фигура не могла остаться незамеченной». Алексей Козьмич много путешествовал по Уралу, создавая пейзажи маслом и акварелью, выполняя зарисовки пером и карандашом, а также занимаясь камнерезкой. Он собирал минералы и обладал впечатляющей коллекцией. В своем небольшом домике на Покровском проспекте он организовал мастерскую, занимающую целую половину этого уютного деревянного сооружения. Как вспоминал Серебрянников, обстановка была скромной, но со вкусом оформленной. «Кузьмич находился в полном расцвете, излучая талант и энергичность. Высокий, привлекательного телосложения, он всегда был аккуратно одет, с черной бородой и пышной шевелюрой кудрявых волос — так запомнили его современники в период с 1896 по 1902 год».

Образы Денисова с «вечно растрепанной гривой» и «клочковатой бородой», формировавшие его староверческое лицо, удалось передать и в произведениях Ефремова.

Персональная выставка под названием «Урал в живописи», организованная Алексеем Козьмичом в конце 1901 года, была перевезена в Пермь и встретила большой интерес. После успешного завершения выставки он решил покорить столицу — Санкт-Петербург. Ему это удалось: выставка привлекла многочисленные отзывы, а журналы, такие как «Нива» и «Живописное обозрение», опубликовали репродукции его работ. Меценаты начали инвестировать в его творчество. В результате он был награжден Золотой медалью на выставке в Реймсе в 1903 году и Большой серебряной медалью на выставке 1904 года в Сент-Луисе за картину «Лесной пожар». Ощущая успех, Алексей Козьмич решил остаться в Петербурге, и по мнению Серебрянникова, «отказался от своей палитры, заменив ее ролью торговца уральскими самоцветами, а позже — чиновника кустарного комитета Министерства земледелия». В 1912 году он инициировал создание общества, направленного на поддержку и развитие кустарного и шлифовального производства «Русские самоцветы», среди учредителей которого оказался купец 1-й гильдии Карл Федорович Верфель, владелец фабрики, позже ставшей частью известной фирмы Фаберже. Роль Денисова на этом поприще была значительной, он не переставал вдохновлять других своим примером и страстью к искусству.

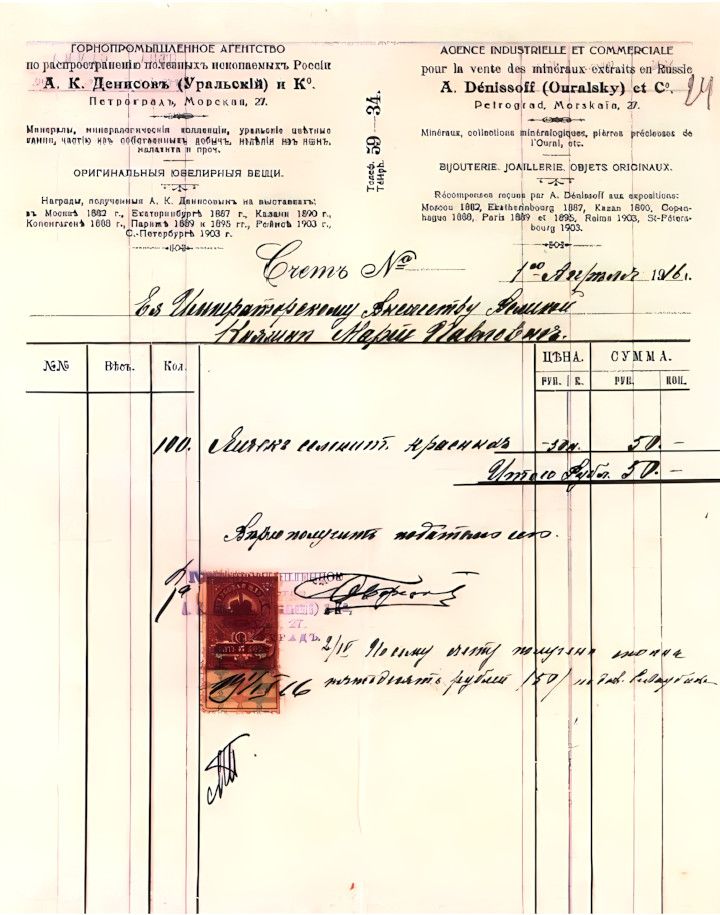

Магазин Алексея Козьмича Денисова-Уральского, как вспоминал Н.Н. Серебрянников, отличался хорошей торговлей, что позволило ему обеспечить себя всем необходимым. Иван Ефремов в своем романе лаконично описывает его как «скупого купца». В 1911 году в Санкт-Петербурге прошла вторая персональная выставка Денисова под ярким названием «Урал и его богатства», где были представлены разнообразные экспонаты, среди которых выделялась даже мебель, декорированная драгоценными камнями. На первых порах его магазин располагался на Мойке, в доме № 42, а затем переехал на Морскую улицу, № 27. В поздних счетах «Горнопромышленного агентства по распространению полезных ископаемых России АКДенисовъ (Уральсгай) и Ко» можно было найти широкий ассортимент, включая минералы, минералогические коллекции, уральские цветные камни, а также «оригинальные ювелирные изделия» из яшмы и малахита.

Фигурки животных, созданные Денисовым-Уральским, пользовались такой популярностью, что иногда становились значимыми дипломатическими подарками. В 1909 году в его магазине были куплены девять фигурок из различных камней, общая стоимость которых составляла 330 рублей. Среди них находились носорог из жадеита, белка из кварцита, слон из обсидиана, а также лягушка и заяц из жадеита, сова и собака из горного хрусталя. Эти удивительные произведения искусства были переданы представителям посольства, отправленного в Пекин, чтобы участвовать в погребении покойного богдыхана, и подарены малолетнему наследнику, а также регенту, управлявшему Китаем.

У Денисова-Уральского были дружеские отношения и при императорском дворе, особенно после триумфального успеха его выставки «Урал и его богатства» в 1911 году, когда он подарил коллекцию уральских камней наследнику-цесаревичу.

Колоссальный успех не оставил равнодушными и высокие особы.

Великая княгиня Мария Павловна-старшая, например, приобрела у Денисова ряд изделий в заказах с датой 16 февраля 1917 года, включая дорогостоящие иконы Георгия Победоносца и Божьей Матери за 125 и 150 рублей, а также два эмалевых медальона и очаровательных утят из горного хрусталя. В 1907 году вдовствующая императрица Мария Федоровна приобрела каменные фигурки слонов от Денисова-Уральского, одна из которых была выполнена из розового камня стоимостью 65 рублей, а другая — из белого камня за 25 рублей. Мастерская Денисова создавалa не только скульптуры из одного материала, но и анималистические фигуры, выполненные в технике объемной мозаики. Для императрицы было изготовлено удивительное изделие — каменный попугай, собранный из десяти сортов уральских и сибирских камней. В Минералогическом музее «Уральские самоцветы» хранится большая фигурка попугая на скале, а также две нежные скульптуры — пингвина и цесарки, созданные из различных пород камней. Эти творения выделяются матовой, слегка шероховатой поверхностью, в отличие от изделия фирмы Фаберже, дескать, обладающих глянцевой полировкой и неподражаемым блеском.

Искусство Алексея Козьмича Денисова-Уральского поражает своим великолепием и оригинальностью, и не случайно по праву считается уникальным. Это особенно проявляется в его фигурке индюка, обладающей исключительным характером и детальной проработкой. Выполненная в оригинальном футляре с тиснением элитного бренда A. DENIS-SOFF-OURALSKY ST PETERSBOURG/MORSKAIA 27, этот шедевр украшает собрание Пермской художественной галереи.

Удивительное сочетание материалов создает эффектное оперение индюка: письменный гранит в сочетании с молочно-белым кварцем для хвоста, малиновым орлецом для бороды, обсидианом для глаз и клюва, а также элегантная бронзовая основа для лапок. Необычайно матовая текстура фигуры передает богатство и величие этой важной, нарядной птицы. Выставка «Блестящая эпоха Фаберже», проходившая в 1992 году в Екатерининском дворце Царского Села, даже отразила эту фигурку как символ Румынии. Однако, принимая во внимание короткое время, когда Румыния была союзником России в Первой мировой войне, такая интерпретация кажется странной. Без того, фигурка не имеет постамента, который служил бы неотъемлемой частью других «портретов» стран-участниц, характерных для данного периода.

В коллекции музея «Уральские самоцветы» также можно найти нонсенсы, связанные с событиями Первой мировой войны.

Например, комичный образ свиньи из родонита, выглядывающей из грубо обработанной редьки из кварца — тонкий намек на Германию. Или пробка в виде лазуритовой головы барана, уверенно носящего красную турецкую феску, что не оставляет сомнений в его функции и контексте.

Учитывая наследие Денисова-Уральского, ярко выделяются его редкие и необычные работы, трудно поддающиеся классификации. В коллекции Минералогического музея можно встретить причудливую фигурку человечка с яйцевидным телом, выполненную из родонита. Его выпуклые ступни и лысая голова с ушками, украшенная сверкающими зелеными глазками-демантоидами, бросаются в глаза. Неподдельная страсть мастера к экстравагантным персонажам, метаморфозам мягко прослеживается в его творчестве. Вспомнить хотя бы свинью-редьку, свинью-рыбу или змея со стилем кайзера Вильгельма II, и даже вошь с лицом болгарского царя Фердинанда I. Однако человечек-«яйцо» явно не вписывается в эту политическую сатиру. Скорее, это образы Шалтая-Болтая — персонажа Льюиса Кэрролла из «Алисы в Зазеркалье». Тематика метаморфозы, когда яйцо превращается в человечка, отлично гармонирует с мыслями Денисова-Уральского. Интересно, что известная камнерезная фабрика Карла Фаберже также создавала персонажей по мотивам «Алисы в Зазеркалье», сохранившейся в тайской королевской семье. Эти фигурки, созданные на основе иллюстраций Джона Тенниела, напоминают аналогичные работы Денисова-Уральского.

Перед нами открывается возможность, что Денисов-Уральский, следуя за или параллельно с Фаберже, создавал свои интерпретации героев знаменитой сказки, только дальнейшие исследования смогут пролить свет на истинное происхождение этой загадочной фигурки из коллекции Минералогического музея. Стремление мастера сопоставить сказочные образы с реальностью, наложить на них отпечаток своего уникального стиля, создает волнующую атмосферу открытий и сюрпризов. Каждое произведение становится живым свидетельством его творческой энергии и глубокого понимания мира, в котором искусство и фантазия переплетаются, рождая непревзойденные шедевры.

Алексей Козьмич Денисов-Уральский, наряду с другими выдающимися мастерами своего времени, такими как Прокопий Овчинников и знаменитый Карл Фаберже, тоже входил в круг поставщиков камнерезных изделий для именитой фирмы Картье. Однако случаи, когда оправы для его каменных шедевров не соответствовали высоким стандартам художника, вызывали разочарование в столице моды.

Например, Недельхоффер упоминает о неудачной серебряной оправе для чернильницы, которая по мнению клиента выглядела «уродливо» и была удалена только после долгих и утомительных переговоров. (Согласно: Т.Ф.Фаберже, А.С.Горыня, В.В.Скурлов. С. 607). Это недоразумение свидетельствует о том, что не всегда уровень исполнения ювелирных оправ соответствовал уникальности каменных работ мастера; поэтому Денисов решал привлекать к сотрудничеству других специалистов.

В частности, среди них были ювелир Ф. Афанасьев и скульптор Г. Малышев, которые трудились у Фаберже, а также акустическая артель ювелиров, рекламировавшаяся как команда «лучших мастеров», работавших под началом известного ювелира.

Мастерская артели, располагавшаяся по двум адресам (Екатерининский канал, д.№ 41, кв. № 22 и Казанская улица, д. № 18, кв. № 22), принимала заказы на разнообразные художественные изделия: ювелирные, чеканные, а также работы по эмали. Среди объектов, которые Денисов завещал родному Екатеринбургу, а потом часть которых оказалась в Минералогическом музее «Уральские самоцветы», можно найти роскошный кулон из огромного берилла в платиновой оправе, созданной в 8-й артели, а также множество каменных яиц-брелочков с золотыми петлями, имеющими клеймо мастера Афанасьева. Из мастерских Денисова вышли и чудесные каменные яйца-брелочки в виде милых птенчиков с поджатыми лапками и отверстиями для крепления золотых петель, аналогичных тем, что позднее получили знатные мастера фирмы Фаберже. Ярким примером является яйцо-птенчик с золотой петлей, которое хранится в фонде «Связь времен», основанном российским предпринимателем В. Вексельбергом (бывшая коллекция «Форбс»).

Леонид Адамович Пяновский, завершивший обучение в Императорском Строгановском центральном художественном училище в 1905 году, был одним из мастеров, создававших стильные оправы для шедевров Денисова-Уральского. Занимая должности преподавателя и хранителя в училище, он также управлял своей художественной мастерской, где изготавливались разнообразные изделия. На причудливой оправе крупной фигурки слона из калканской яшмы, находящейся сейчас в Минералогическом музее «Уральские самоцветы», можно увидеть его клеймо (ЛАП.).

Эта работа, с изумрудными глазами и бивнями, является великолепным примером изысканного искусства.

Пяновский отличался щедрым оформлением, включая серебряную опра ву-спичечницу, поразившую воображение благодаря декору из эмали, бирюзы, жемчуга, турмалина и жадеита, создающего атмосферу восточного изобилия. Среди фигурок животных, созданных российскими ювелирами, именно слон из его коллекции выделяется своим богатым оформлением и великолепным сочетанием металла с драгоценными аксессуарами. Начало ХХ века стало для Пяновского временем активного творческого эксперимента, он стал узнаваться благодаря своим работам в стиле модерн. Ярким примером служит лазуритовая рамка с морскими коньками, звездами и бериллами, а также уникальные рамки для фотографий из малинового орлеца, выполненные с особой тщательностью и вниманием к деталям.

Имя Пяновского также связано с воспоминаниями графини Е. Л. Камаровской, которая в Крыму заказывала подарки для царских детей. На 16-летие великой княжны Ольги Николаевны она решила сделать подарок — художественную рамку в русском стиле. По ее словам, Пяновский создал настоящую художественную ценность, украсив рамку дорогими сибирскими камнями. Эта рамка доставила не только радость получательнице, но и оставила яркие воспоминания у тех, кто был свидетелем этого события. Графиня вспоминает, как после получения подарка принцесса немедля вставила в нее портрет отца, создав тем самым незабываемый символ семейной любви и культурной традиции.

Из других свидетельств становится ясно, что княгиня Эристова активно поддерживала Пяновского и рекомендовала его как талантливого художника. Её высокие оценки и регулярные рекомендации отражают глубокое уважение к его искусству. Княгиня известна своим эстетическим вкусом и имела богатую коллекцию предметов искусства, что добавляет дополнительный штрих к репутации Пяновского и его работ.

Пяновский активно работал в различных стилях, удачно сочетая традиции с новаторским подходом. Его творения не забывались и продолжали оставаться актуальными даже в жестких условиях начавшейся войны. Каждый элемент его искусства, будь то рамка для фотографии или предмет интерьера, выражал живой интерес к материалам, текстуре и форме. Работы, созданные в его мастерской, и по сей день звучат как оригинальные, яркие творения, обладающие значительной эстетической ценностью и уникальным почерком мастера.

Творчество Алексея Козьмича Денисова-Уральского являет собой симбиоз выдающихся традиций камнерезного искусства и индивидуального подхода, который выставляет его на равных с такими мастерами, как Карл Фаберже, Леонид Пяновский и другими знаменитыми ювелирами того времени. Его работы пронизаны духом русского народного творчества и отражают уникальные черты жизни и быта России последней трети XIX – начала XX века. Как и Фаберже, Денисов создал целую галерею фигур, в которых воплотились образы просторов российской земли: крестьян, казаков, солдат, и эти персонажи с успехом привлекали внимание как высшего общества, так и императорской фамилии.

К примеру, среди коллекции Минералогического музея имени академика А.Е. Ферсмана РАН в Москве к числу выдающихся работ относится скульптура пожилого солдата, выполненная из калканской яшмы. В этой детали ощущается глубокая связь с народу; фигура, пытающаяся закурить папиросу, является отражением повседневной жизни. Творение будет замечено за богатство текстур и цвета, что создает эффект застиранной гимнастерки и вселяет жизненное восприятие. Напротив, работа хотя и менее декоративна, но пронизана искренностью и практической привязанностью к реальности. Тщательная проработка каждой детали, от двухглавого орла на подпоясанном ремне до кокарды с цветами флага, позволяет увидеть в этом символичном образе нечто большее, чем простая игрушка.

Главный мастер фирмы Ф.П. Бирбаум выделял эту работу среди других в своих восторженных отзывах, отмечая, что "Солдат запаса" был создан по модели талантливого скульптора Григория Савицкого. Талантливые руки запечатлели в этом произведении дух времени и служили своеобразным мостом между искусством и реальностью военного времени.

Познав частичку человеческой жизни, Денисов-Уральский продолжал создавать шедевры, которые могут соперничать с вершинами ювелирного искусства эпохи. Чтобы понять уникальность его таланта, стоит вспомнить об афанасьевских и малышевских работах, которые также находили свою гармонию в камне. Это художественное единство позволяло придавать глубину и выразительность не только отдельным произведениям, но и всему русскому камнерезному искусству в целом.

Каждая фигурка, созданная в мастерской Денисова, является не столько предметом, сколько посланием из прошлого. Это не просто работа рук — это искреннее отражение жизни, любви к родной земле и уважение к национальным традициям. Искусство Денисова отлично иллюстрирует, как большие слои общества, включая царскую семью, находили вдохновение и радость в простых, но таких глубоких образах, способных рассказать о культуре своей страны через призму крошечных каменных скульптур.

Самоцветы с их разнообразием и насыщенными оттенками стали идеальным материалом для создания «фигур-портретов», поскольку позволяли тонко передать живописные замыслы. Художники фирмы Фаберже осознавали и ценили уникальность рисунка камней, умело извлекая из них художественные идеи и соединяя их со свойствами материалов. В совершенстве владея «сложной уральской азбукой», Денисов-Уральский уверенно конкурировал с Фаберже в создании подобных шедевров.

Его работа «Русский солдат», ныне хранящаяся в Пермской государственной художественной галерее, кардинально отличается от фигурок, представленных Фаберже. Фаберже изобразил своего солдата в летней форме, тогда как Денисов-Уральский выбрал зимний облик с меховой шапкой, усыпанной кокардой в цветах российского флага, и шинелью с пуговицами на петлицах. Денисов виртуозно использует камни для исполнения всех аксессуаров, обходясь без металла.

Фигура солдата Фаберже представляет собой мобилизованного бойца, который позволяет расслабиться, делая паузу для перекура, в то время как герой Денисова — бравый пехотинец, настойчиво марширует с винтовкой на плече, на его лице читается решимость отстоять родину. В то время как солдат Фаберже склонил голову, тем самым скрывая свои эмоции, фигура Денисова полна патриотического духа и уверенности. К тому же, персонаж Фаберже внушает минорное, даже угнетенное ощущение, тогда как в образе созданного Денисовым действительно ощущается воля и гордость.

Причиной различий в настроении этих произведений является не только стиль мастеров, но и те драматические обстоятельства, которые окружали Фаберже в период Первой мировой войны. Беспокойство о состоянии дел в стране и на своей фирме волновало ювелира, многие из его сотрудников были призваны на фронт, а сами производственные процессы были направлены на удовлетворение потребностей военного времени. Личная трагедия Фаберже, связанная с его близкой подругой княгиней Иоанной-Амалией Цициановой, которая была обвинена в шпионстве и выслана под наблюдение полиции в Якутск, только усугубляла его эмоциональное состояние. В одном из своих писем он делился переживаниями: «Всё печально; только несколько друзей из остатков старого круга иногда навещают меня, все остальные в изгнании или в неволе». В этом контексте работы Фаберже отражают его внутреннюю борьбу, в то время как фигуры Денисова-Уральского сделаны из патриотичного порыва, проявляя светлую, гордую надежду.

Объединяет эти два творческих достижения — художества — правдоподобие образов, точный выбор драгоценных камней и наивысшее качество камнерезной работы. Бравый солдат Денисова-Уральского, впервые упомянутый его биографом профессором Б. Павловским, но не вошедший в его основные работы, вдохновил писателя Ефремова на создание яркого образа Козьмы Крючкова, оружие которого украшено знаменитой пикей.

Блестящая работа Денисова-Уральского, в которой отражены все противоречия и страсти того времени, сплетается уникальным образом с тем, что демонстрировал Карл Фаберже. В его двенадцати скульптурах, представляющих страны-участницы Первой мировой войны (1914-1918), мастер изобразил не только аллегорические фигуры, но и политические реалии, выраженные в символических образах. Здесь мы видим Марианну, олицетворяющую Францию, выполненную на основе моделей Георгия Малышева — талантливого специалиста, работавшего под крылом Фаберже. Германия же изображена в виде шаржированного портрета Вильгельма II, сидящего на свинье, что не оставляет сомнений в авторской иронии.

Друзья и противники России в этом театре аллегорий представлены плотно переплетенными образами. Союзники, такие как Сербия и Черногория, мило изображены в виде храброго ежика и горного орла. Италия — капитолийская волчица, что отсылает нас к древнеримским символам. Тут же угрюмый морской лев Великобритании, держащий в пасти фантастическую рыбу с головой германской свиньи, выглядит так же мощно, как и сокол Японии, изящно устроившийся на отрубленной рыцарской руке. Каждая деталь здесь несет в себе важное значение и подчеркивает верность сюжета.

На выставке, описанной Ефремовым, лишь «стройная фигурка девушки — Франции», выполненная из аккуратно подобранных амазонита и яшмы, сохраняет самое точное представление о действительности. В то время как образы противников России. построенные на карикатурных чертах, отражают худшие черты, которые только можно найти: серая бородавчатая жаба в красной фесе с выпученными глазами или почесывающаяся мартышка на корыте Австро-Венгерской империи — все это создает зловещую дополнительные ассоциации.

Самой запоминающейся, пожалуй, является отвратительная вошь с портретом болгарского царя Фердинанда I. Она, словно вампир, впилась в кровеносный сосуд пылающего славянского сердца, что подчеркивает противоречивость и малодушие Владимира Кобурга. Царь, который предал свою страну, много лет сражавшуюся за свои идеалы, был вызван на суждение самого Денисова-Уральского, и изображение его, безусловно, обескураживало.'}

К сожалению, то, что было задумано как центральный элемент всей серии — фигура России, изначально предполагавшая мощный, выразительный «балансирующий медведь», не сохранилась. Это усиливает ощущение утраты, особенно когда вспоминается медведь из лунного камня, описанный Ефремовым в предыдущих страницах. Его образ обвивает сильные чувства и страсть. Кроме того, не забудьте о фигурке беломраморного ангела, который с пальмовой ветвью в руках, попирает снаряды и змея с головой кайзера Вильгельма II. Каждая деталь, каждый жест этих образов несет в себе дух времени и отражает внутренние переживания народа, ставенного перед лицом ужасов войны.

Скульптуры располагаются на округлых белоснежных мишенях с живописными гербами стран или их символами. Каждый экземпляр стоит на великолепных каменных постаментах, которые в ряде случаев живописно отражают обитание животных и птиц. К примеру, один из постаментов воспроизводит диковинную скалу с уникальным изумрудом, на вершине которой величественно сидит черный орел, являясь символом Черногории. В другом случае, льдина из хрусталя увековечивает образ Великобритании — владычицы морей, грациозно парящую над волнами. Однако совершенно иное художественное решение наблюдается в постаменте, поддерживающем фигуру Марианны, кайзера Вильгельма, или капитолийской волчицы, выполненной в строгом, античном стиле, на пьедестале из мрамора, где мраморные плиты сочетаются в строгом контрасте серого и белого. Кайзер Вильгельм, при этом, представлен на архитектурном ступенчатом постаменте, куда он эгоистично взобрался, оставив на белоснежных плитах омерзительные кровавые следы. В своей театральной манере, с гордостью подбоченившись, он закручивает свои выдающиеся усы, выставляя себя как символ мирового владычества и провозглашая громогласно лозунг «Германия превыше всего», начертанный на свинье, тянущейся к нему сзади.

Его путь к вершине покрыт черными могильными крестами и черепами, фактически сложа свое имя из остатков погибших. Контраст крупных геометрических плоскостей черного и белого камня производит сильное впечатление, создавая четкие фигуры — сегменты круга и прямоугольники, что подчеркивает выразительную жесткость и декоративность данного произведения. Изящная геометрия постамента, несомненно, связывает работы Денисова-Уральского с французским стилем ар-деко, ставшим заметным явлением в 1920-е годы благодаря такому сотрудничеству между уральским мастером и компанией Картье, что благоприятно сказалось на искусстве камнерезной обработки в Европе. Среди всех постаментов выделяется нечто поистине уникальное — алое «сердце славян», гротескная фигура царя Болгарии, выполненная из пурпурина.

Этот великолепный материал, использовавшийся в работе фирмы Фаберже для создания императорских пасхальных яиц, до сих пор восхищает своей невероятной красотой и глубиной цвета, близким к бычьей крови. Такой же пурпурин имеется и в государственном щите — постаменте яйца «Трехсотлетие дома Романовых», представленном в Музеях Московского Кремля. Но вот величественные, искусно обработанные кусков пурпурина, подобные «славянскому сердцу» Денисова-Уральского, скорее всего, не найти среди наследия уважаемой мастерской Фаберже.

Сатирические образы Вильгельма II, пронизанные бурлящим гротеском и истинно народным, лубочным юмором, отражали чувства широких слоев российского общества на фоне Первой мировой войны. Интересно заметить, что до начала конфликта особой антипатии между кайзером и царем не наблюдалось, хотя в правящих кругах антигерманские настроения были ощутимы. В частности, вдовствующая императрица Мария Федоровна выражала неприязнь исключительно к Пруссии и династии Гогенцоллернов, тогда как Александра Федоровна сохраняла более мягкий взгляд на вопрос. Николай II, в свою очередь, искренне стремился наладить дружеские отношения с Берлином и своим "дорогим Вилли". Однако, с началом войны все изменилось. Толпы в едином порыве кричали «ура», и происходящее воспринималось как «народная война». Тем не менее, великий князь Александр Михайлович с недоумением замечал, что «в каких это кругах наши крестьяне начали ненавидеть немцев, которых всегда уважали», и почему интеллигенты вдруг сменили пацифистские взгляды на вражду ко всему немецкому — от опер Вагнера до шницелей по-венски.

Не обошлось и без уличных эксцессов: здание немецкого посольства в Петербурге подверглось разгромам, что Миндело иностранных дел охарактеризовало как «ужасающего и прискорбного события». Немецкое население в России оказалось под подозрением, и началась настоящая охота на немецкие фамилии, что привело к параноидальной атмосфере, где многие стали проверяться на политическую благонадежность. Так, в 1915 году по запросу начальника Дворцовой полиции пришлось проверить и Агафона Карловича Фаберже, потомственного почетного гражданина, соратника прославленного ювелира, который имел доступ к царской семье. В итоге ничего неблагоприятного не было найдено, и связи Агафона с дворцом продолжались. Наступление войны полностью изменило общественный менталитет, породив обличительную патриотическую литературу и пропагандистское искусство, ярким примером которого стали каменные шаржи Денисова-Уральского.

Творения, ставящие под сомнение немецкую власть, сплетают воедино юмор, иронию и скепсис. В одном из своих произведений мастер поднимает вопрос о том, не были ли масштаб и амбиции Германии искусственно раздуты. «Ах, не тебя ли строил Бисмарк?» — задается вопросом поэт Игорь Северянин, выступая в роли критика германской претенциозности. Он не одинок в своих взглядах, рядом с ним стоит Фёдор Соллогуб, предсказывающий, что «заносчивый Берлин» будет повержен.

В этом контексте стоит упомянуть и А.К. Денисова-Уральского, творившего в духе народного искусства, создавая образ ангела мира, раздавившего змея с лицом германского императора, что символизировало предрешенность успеха русских войск.

Необходимо отметить, какое значительное влияние оказали на творчество Денисова-Уральского журнальная графика и картографическое искусство того времени. Его работы, такие как «Воюющие державы», представляют собой причудливое соединение живописного народного лубка, выразительной политической рекламы и утонченного петербургского придворного искусства. В этом творении ярко проявился новаторский подход, так как аналогичные по замыслу и масштабу произведения не были созданы в русском камнерезном искусстве.

Творчество Денисова-Уральского заслуженно занимает свою нишу как в художественном, так и в историческом контексте. Его работы отражают не только невероятное мастерство, но и глубокие мысли о времени, в которое он жил. Каждая фигура и каждая деталь его творений несут в себе отклик на события того периода и позволяют заглянуть в душу народа, страдающего от войн, но при этом обладающего тонким чувством юмора и сарказма.

Денисов-Уральский, как никто другой, умел использовать камень для передачи эмоций и создания образов. Например, его аллегорические фигуры союзников и противников России в Первой мировой войне, каждая из которых имела индивидуальные черты, отражали отношение к этим государствам и их руководителям. Изобилие символов и метафор в его работах позволяет проследить нелинейность исторического времени и прочувствовать настроения общества.

При создании своих произведений Алексею Козьмичу удалось мастерски соединить элементы народной культуры и высокое искусство, что дает его работам особую выразительность. Используя традиционные приемы резьбы и обрабатывая камни с невиданным проникновением в их структуру, он достигал эффекта наивысшей художественной значимости, что позволяло добиться глубокого взаимодействия с зрителем.

Разнообразие материалов, игра света и композиции выделяют его работы среди других мастеров. Каждая фигура, каждая скульптура имеют собственную жизнь и отражают личный опыт автора. Мастер сочетал разные виды камней, создавая экзотические сочетания, которые подчеркивали уникальность каждого образа и передавали смысловую нагрузку соответствующей аллегории.

Фигура мастера органично вписывается в историческую ткань своего времени, с яркими и красочными персонажами, исходящими с каменной поверхности. Каждое произведение подчеркивает его навыки и умение воссоздать на камне не просто визуальный образ, но и наслоение эмоций, событий и идей.